Menu

Menu

民生品を活用した人工衛星の高知能化・自律制御・画像処理に関する実験

衛星のお世話をする衛星(OMS)を実現するためには絶対に避けて通れない重要な技術があります。それは衛星同士を確実に且つ安全に接近させることです。何しろ衛星のお世話をするロボットアームも、相手の衛星のそばまで行かなければ腕のふるいようがありません。ところが、この故障した衛星にお世話をする衛星を近づける技術というのが難問で、世界的にも実現されていない技術なのです。

故障した衛星や寿命のつきた衛星は周りからの呼びかけに応答することができませんし、ましてやGPSで自分の一を調べたりすることもできません。こうした衛星のことを専門的な言い方では非協力対象といいます。またお世話をする衛星の方も、宇宙ステーションやスペースシャトルのように人間が乗っているわけではありません。地上との通信は軌道にもよりますが、低軌道で直接通信する場合一回10分間程度、1日に5,6回というところでしょうか。当然のことながら地上からの遠隔操作ができない間は、相手を見つけ、接近しすぎて危なければよけ、といったことを衛星が自分で考えてすべて行わなくてはなりません。こうしたことを実現するためにはお世話をする衛星は相当賢くなくてはいけません。

こうした問題に取り組んでいるときに、幸運なことにマイクロラブサット1号機でこうした自律化技術の一部を実験できる機会に恵まれました。マイクロラブサット1号機はJAXAにより開発された重量60kg程度の小型衛星で、西暦2002年に地球観測衛星ADEOS-IIの相乗り衛星として打ち上げられました。この衛星に計算機とカメラを搭載して、画像から他の衛星を見つけたり、その画像をもとにして衛星をコントロールしたりする基礎実験を実施することができることになりました。

ただここではたと困ったことに気がつきました。人工衛星で使える電子部品は高価でしかも性能が高くないのです。この開発を始めたのは8年ほど前ですが、計算器としては8ビットの非常に旧式なもの、カメラは大きくてとても小型衛星に乗せられませんし、第一いずれも高価でとても手が出せません。宇宙空間は大気で守られていないので太陽からの放射線が降り注ぎます。電子機器は放射線があたると、突然ビットが反転したり、故障を起こしたりします。その一方で人工衛星は一度打ち上げられると修理することができませんから、過去に実績のある計算機以外の利用が敬遠される傾向にあります。こうしたことが積もり積もって、新しい最新のデバイスが使えないという状況が起きていたわけです。一方地上では、半導体技術の進歩はまさに日進月歩です。この中には、宇宙空間で利用可能なものも少なくないはずです。また、地上で十分一般化した計算機は低コスト化が進んでいますから、こうしたものを効果的に利用することができれば、宇宙システムをより高機能で低コストにすることができるはずです。

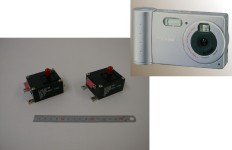

そこで私たちは、ゲームマシンなどにも使われている計算モジュールとデジタルスチルカメラを改造して、事前に放射線を当てて特性を評価した上で、搭載用の実験機器を作りました。計算器としては100MIPS、10MFLOPSという衛星に搭載されたものとしては国内で最速のもので、カメラもカラーのC-MOSイメージャーを搭載した世界で初のものになりました。もともと設計寿命としては6ヶ月もてばよいだろうと思っていたのですが、つい先日2006年9月に運用を完全に修了するまで不具合らしい不具合も起こさず、実験を続けてくることができました。

太陽の表面で爆発が起きると(太陽フレアといいます)、強力な放射線が地球にもどっと押し寄せます。特に2003年10月には数十年に一度という大きな太陽表面での爆発があり、いくつかの衛星が不具合を起こすなど被害が出ました。このときにもこれらの機器は正常に動作し、さらに実際どのくらい放射線がこれらの機器に影響を与えたのかについての実験も実施しました。

この実験を通じて、画像処理や自律制御についての技術的な成果はもちろんのこと、こうした民生用の電子デバイスを宇宙で活用するという経験を得ることができたのは大きな成果だと、大変ありがたく思っております。

マイクロラブサット1号機に

マイクロラブサット1号機に マイクロラブサット1号機に

マイクロラブサット1号機に マイクロラブサット1号機の

マイクロラブサット1号機の