電圧保持率(Voltage Holding Ratio : VHR)

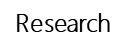

液晶材料の物性評価手法のひとつとして、電圧保持率というものがあります。液晶分子を電極で挟み込んだものを液晶セルと呼びますが、液晶分子は誘電体ですから、

誘電体を電極で挟み込んだ液晶セルは、いわゆるコンデンサと同じ構造になっています。

また、液晶分子は絶縁体とはいえ、液晶分子自体の抵抗成分や、不純物の影響で、有限の抵抗値を持ちます。

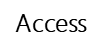

そのため、液晶セルは、コンデンサと抵抗を並列に繋げた等価回路に置き換えることができます。

液晶セルに電圧を印加した後に、液晶セルを開放状態にしてあげると、コンデンサに溜め込まれた電荷が、

抵抗成分の抵抗値に依存して電流となって流れていき、最終的にはすべての電荷が放電されることになります。

例えば、液晶セルに溜まった電荷が、すぐに放電したとしたら、これは非常に困ったことです。

液晶を使った表示デバイスに画像を表示するために、ある画素に電圧を印加して、データを書き込んだとしましょう。

次の画素にデータを書き込むため、前の画素の電圧印加を止めた途端、電荷が抜けてしまうことになります。

電荷が抜けてしまうと表示が変わってしまうので、正しい画像を表示することができなくなります。

つまり、表示デバイスとして使うためには、電荷が抜けにくい液晶材料を使う必要があります。

この電荷の抜けにくさを表す物性値が、電圧保持率(VHR)です。

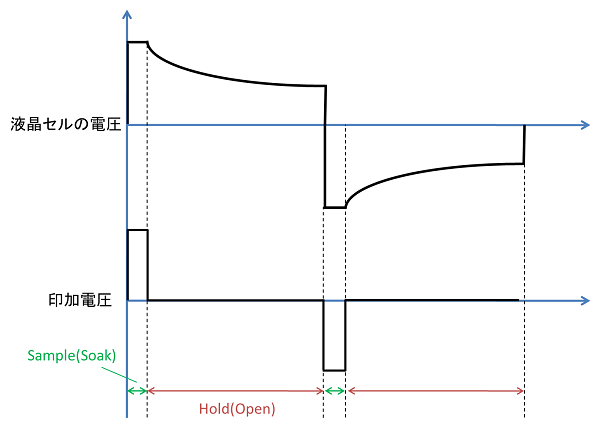

電圧保持率を測定する時には、液晶セルに対して、パルス波形を印加します。この状態をサンプル状態と呼びます。

このサンプル状態では、液晶セルをしっかり充電できるだけの電荷を与える必要があります。

充分に電荷が溜まったら、液晶セルを開放状態にします。この状態をホールド状態と呼びます。

このホールド状態で、どれくらいの電圧降下が起きるか、つまり、電荷が減るか、という事を測定します。

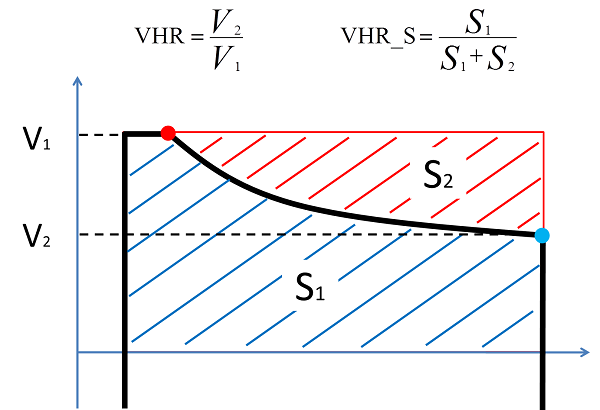

電圧保持率の評価では、電圧値を用いた評価と、電荷量(電圧vs時間のグラフでの面積比)での評価の2つがあります。

いずれの評価手法でも、充電状態からある時間経った時に、液晶セルからどれくらいの放電があったかを測定していることになります。

電圧値を用いた評価では、サンプル状態での電圧値に対して、ある時間経った後の電圧値に比率を測定します。

つまり、ある電圧を印加したあと、一定時間後、電圧が半分になったとしたら、電圧保持率は50%です。

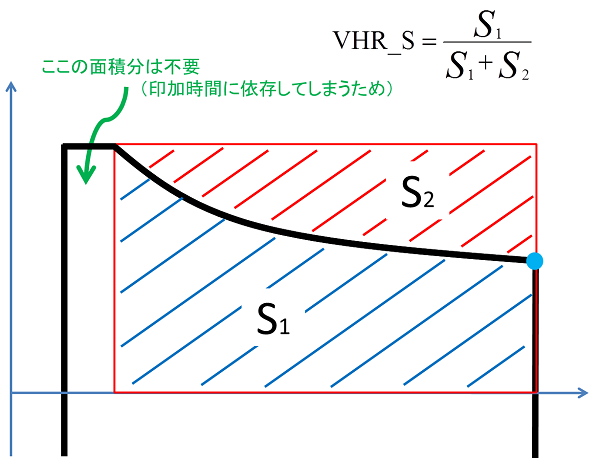

一方、電荷量での評価では、サンプル状態での電圧印加時間が、結果に大きく影響してしまうため、

一般にはサンプル状態での電荷量を除いて、電圧保持率の評価を行うことが一般的です。

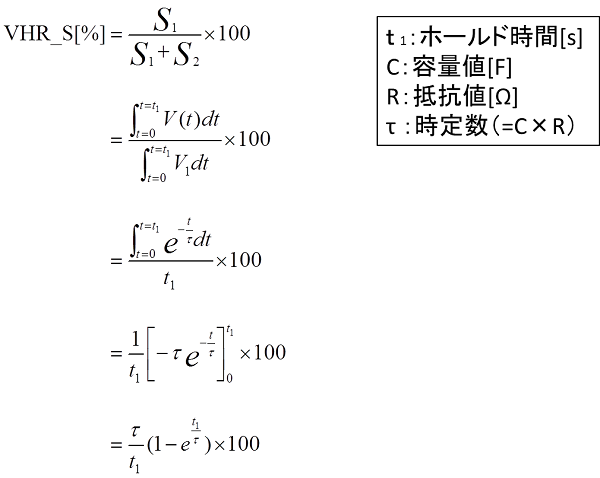

このとき、先ほどの電圧値での電圧保持率測定とは区別するために、VHR_Sなどと面積計算であることを明示します。

さて、上述した通り、液晶セルは抵抗とコンデンサの並列回路と模擬することができます。

つまり、液晶セルからの放電は、抵抗値Rと容量値Cの回路における放電過程とみなせます。

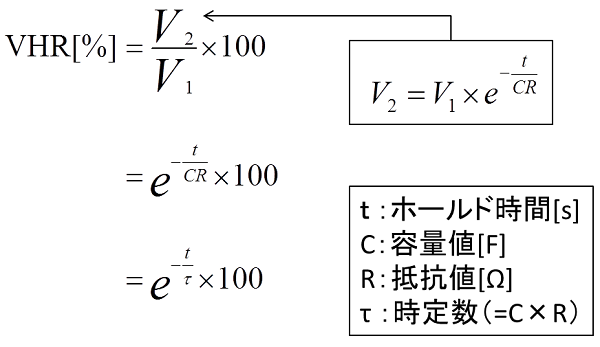

液晶セルを抵抗とコンデンサの並列回路であると仮定した場合の電圧保持率は計算式から求めることができます。

電圧値での電圧保持率の計算式は以下の通りになります。

一方、電荷量での電圧保持率の計算式は、ちょっと複雑になって、以下のようになります。

いずれの計算式でも、重要なのは、電圧保持率が時定数τ(タウ)に依存する点です。

時定数は、容量値Cと抵抗値Rから計算することができます。

この時定数が大きければ、電圧保持率は高い値になります。

つまり、時定数が大きくすれば、液晶セルは放電しにくくなるという事です。

時定数を大きくするには、時定数の計算式(抵抗値×容量値)を見れば一目でわかります。

液晶セルの容量を大きくするか、抵抗を高くすれば良いのです。

しかし、ここにひとつの問題があります。

容量値を大きくして、電圧保持率を高くしようとすると、充電に必要な電力が増えるという問題が出てきます。

表示デバイスでは、電圧保持率を上げつつ、消費電力は減らす必要がありますので、これは避けたい問題です。

つまり、電圧保持率を高くするために最も適した手段は、液晶セルの抵抗値を高くすることになります。

抵抗値を高くするためには、液晶に含まれる不純物を減らす事などが、その手段になると考えられます。

そして最後に重要な点を説明します。

ここまで液晶セルを固定の抵抗値と容量値を持つ疑似回路で説明してきましたが、

実際の液晶セルでは、内部の電圧に比例して抵抗値と容量値が変動する事を忘れてはいけません。

液晶分子は電圧によって応答します。すると、電極から見た種々の物性値は異方性の影響により変わります。

要するに、長軸方向と短軸方向で抵抗値と容量値が違うので、液晶分子が応答すると時定数が変動するってことです。

したがって、実際の液晶セルの電圧保持率は、計算式を単純に適応しただけでは導出できませんのでご注意を。