液晶界面への表面処理

液晶を封入したガラス容器の中で、液晶分子を並べるために、どんなことをすればよいのか?最も初めに液晶分子を並べる手法が発見された時には、ガラス基板を擦り合わせるという手段が用いられたそうです。

今日では、そのような事はせず、ガラス基板に塗布された配向膜(主にポリイミド)に対して表面処理を行います。

細かい事を言えば、いろんな表面処理の方法があるのですが、メジャーな以下の2つについて説明します。

・ラビング処理

・光配向処理

ラビング処理

歴史が長く、研究室で容易に行うことができる表面処理としてラビング処理があります。ラビングというのは、”Rub”=「擦る」という英語の動名詞形”Rubbing”から来ています。

私が学生だった頃、「Rubbing love love ~♪」と歌っていた同期がおり、

研究を進める上で、ラビング処理での”Rub”を”Love”するのは非常に関心するべきことだったのですが、

ラビング法の語源が「Loving」だと勘違いしてないようにと心配したものです。(まぁ、大丈夫でしょうけど。)

さて、本題に戻りましょう。

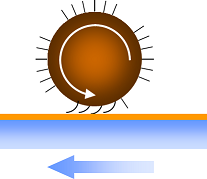

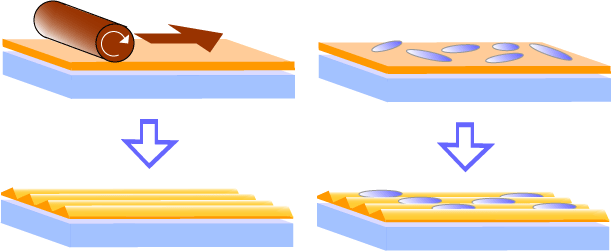

ラビング法では、ラビング布と呼ばれるロール状の布で、配向膜を擦ります。

イメージとしては、ラビング布で配向膜を擦ることによって、配向膜に溝ができ、

その溝に沿うように、界面に存在する液晶分子が並びます。

界面より内側(バルク)の液晶分子は、この界面の液晶分子に引きずられて配向していきます。

ただ、実際には、ラビングによって、溝が出来るだけでありません。

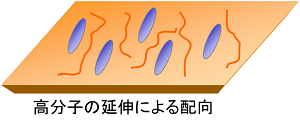

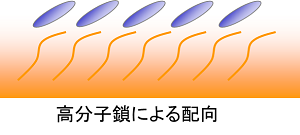

ラビング布によって、配向膜(高分子)が引き伸ばされますので、

その高分子の引き伸ばされた方向に沿って、配向膜の主鎖や側鎖が並びます。

すると、物理的にも高分子鎖が並ぶことや、高分子にも電気的な異方性が生じると考えられるため、

それらに沿って、液晶分子が並ぶことになります。

光配向処理

次に光配向処理について説明します。光配向は文字通り、光を照射して配向させる手法です。

光とは言っても、通常使われるのは偏光したUV光です。

光配向には大きくわけて3つの方式があります。

・光異性化方式

・光分解方式

・光架橋方式

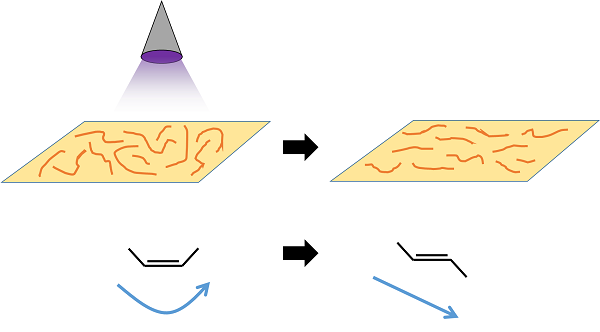

光異性化方式

光異性化方式では、UV光を当てることによって、Cis-Trans異性化を引き起こし、分子構造を変えることによって異方性を発現させ、分子を配向させる方式です。

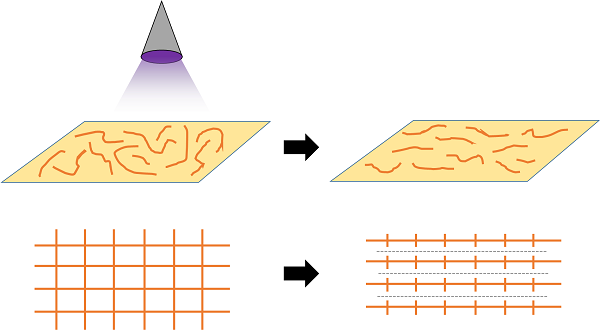

光分解方式

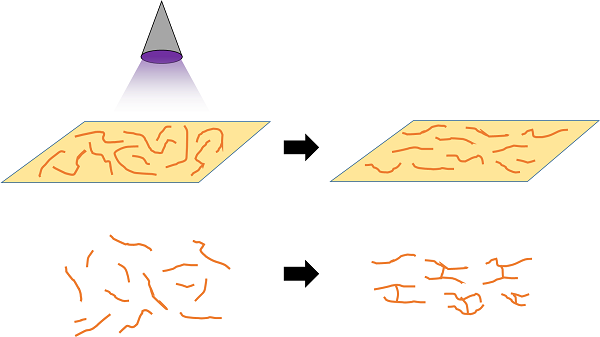

光分解方式では、UV光を当てることによって、高分子鎖を切り、異方性を発現させる方式です。UV光の偏光方向の鎖が切れ、残った鎖の部分で、液晶分子が並ぶようなイメージです。

光架橋方式

光架橋方式では、光分解方式とは全く正反対で、UV光によって高分子を架橋させ、異方性を発現させます。UV光の偏光方向に架橋構造ができるようなイメージです。