物質の三態

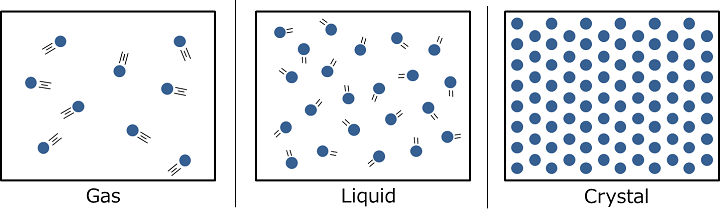

液晶を学ぶ前に、物質の三態を復習しておきましょう。物質の三態というのは、物質が取りうる3つの状態のことで、「気体」「液体」「固体」の3つが知られています。

固体というのは、プラスチックなど分子が不規則に並んだものを含むので、液晶を説明するときには不向きです。

よって、ここでは結晶と呼ばれる固体に限定して話を進めることにしましょう。

結晶と呼ばれる固体は、それだけを限定して指し示すために、結晶固体と呼んでいます。

では、「気体(Gas)」「液体(Liquid)」「結晶固体(Crystal)」を考えていきましょう。

気体

もっとも高温の状況下で観測される状態。

分子の密度が最も小さいため、物質の容量としては最も大きくなる。

分子運動が激しく、分子がいろんなところに動き回ることができる。

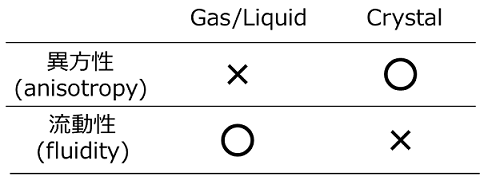

分子の配置は、完全に不規則(ランダム)である。(異方性がない)

そのため、気体の容器がどんな形状に変化したとしても、形を変化させることができる。(流動性がある)

液体

気体を低温にしていくことで観測される状態。

気体に比べて、分子の密度がかなり大きくなるため、物質の容量もかなり小さくなる。

分子運動はそれなりに大きいままなので、分子がいろんなところに動き回るところは変わらない。

分子の配置は、不規則なまま。(異方性がない)

そのため、液体の容器がどんな形状に変化したとしても、形を変化させることができる。(流動性がある)

液晶固体

液体を低温にしていくことで観測される状態。

液体に比べて、分子の密度がさらに大きくなるため、物質の容量は最も小さくなる。

分子運動は小さくなり、分子は動き回れなくなってしまう。

分子の配置は、規則的になる。(異方性がある)

そのため、気体や液体とは異なり、形を変化させることができない。(流動性が無い)

形を変えるためには、非常に大きなエネルギーをかけて、分子配置を壊す(結晶を割る)必要がある。

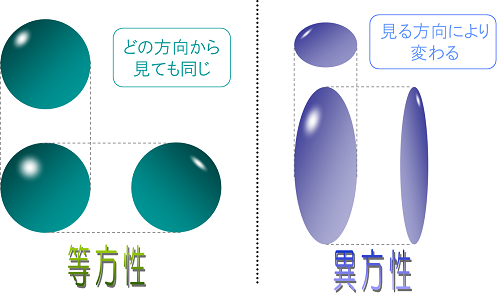

さて、異方性について、ピンと来ていない人がいるかもしれないので、図で示しましょう。

簡単に言えば、球は異方性が無く、楕円は異方性があります。

どこからみても同じであれば異方性が無いということです。

これは見た目の話だけではありません。

例えば屈折率とか誘電率とかの性質に対しても異方性があるかどうかを考えることができます。

つまり、見た目が球でも、異方性をもった物質は存在するということになります。

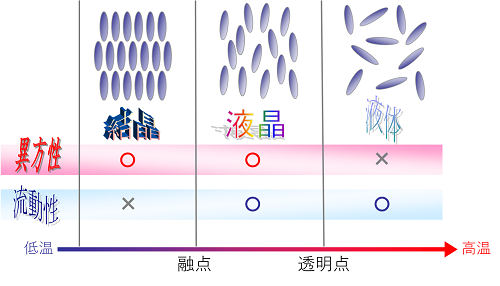

じゃあ、このあたりで、内容をまとめてみましょう。

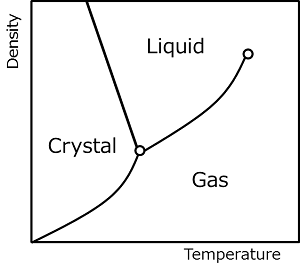

液晶というのは、液体と結晶固体の間に現れる状態のことでした。

ということは、まず間違いないのは、以下の点になります。

・出現温度は、液体と結晶固体の間(結晶固体を温めると、液晶になり、さらに温めると液体になる)

・分子の密度、物質の容量も、液体と結晶固体の間

では、現時点で分からないのは、次の点ですね。

・分子配置は規則的なのか?

・分子は動き回ることができるのか?

・物質の形状を変化させることができるのか?

では、その答えを示していきましょう。

液晶分子は、配置は規則的です…が、規則的なのが、1次元だけの場合もあれば、2次元の場合もあります。

つまり、ある方向には規則的でも、他の方向では規則的ではないのが、液晶分子の配置になります。

次に、分子の動きですが、規則性のない方向には、自由に動き回ることができます。

しかし、規則性がある方向には、規則性を乱さないようにしか動けません。

つまり、動けるけれど、制限がかかっているわけです。

最後に、物質の形状ですが、変化させることができます。

ガラス瓶に入れたとしたら、瓶の底を満たすように広がっていきます。

固体結晶では、ガラス瓶にいれても、その形状を変えないので、全く違いますね。

つまり、見た目は、完全に液体と同じと言っていいほど流動性があるのです。

というわけで、液晶の性質をまとめると以下のようになります。

・出現温度は、液体と結晶固体の間

・分子の密度、物質の容量も、液体と結晶固体の間

・分子配置は特定の方向にのみ規則的である。(異方性がある)

・分子は規則性の無い方向には自由に動き回ることができる。

・物質の形状を変化させることができる。(流動性がある)