様々な液晶相

ここでは、液晶分子がどのように並んでいるかを勉強しよう。この並び方のことを”分子配列”と呼び、特定の分子配列を取る状態を、”相”と呼びます。

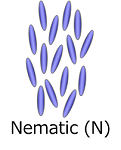

ネマチック相

最も基本的な並び方。液晶の中で最も流動性が高く、取り扱いが容易である。

すべての液晶分子のダイレクタ(基本的に分子長軸方向)が、一様に同じ方向に向いてます。

ダイレクタの向きだけが揃っており、1つの次元だけに規則性があるといえるので、

稀に一次元結晶、二次元液体と呼ばれたりします。

液晶ディスプレイに使用されている液晶は、ほぼ100%がこのネマチック相の液晶です。

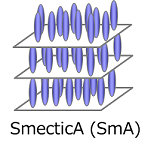

スメクチックA相

ネマチック相に、1次元の規則性が増え、層構造が導入されたもの。層法線方向にダイレクタが向きます。

層と層の間で分子が移動することはありませんが、層内では自由に移動できます。

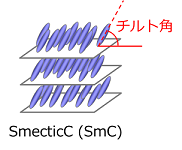

スメクチックC相

スメクチックA相のダイレクタが、ある傾き角(チルト角と呼びます)だけ傾いたもの。逆に言えば、スメクチックC相のうち、チルト角が0度のものが、スメクチックA相。

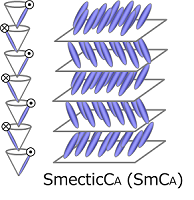

スメクチックCA相

スメクチックC層のうち、層ごとに傾きが反転しているもの。反強誘電性液晶など、一部の特殊な液晶でのみ発現する。

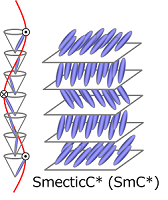

スメクチックC*相

スメクチックC層のうち、層ごとに液晶分子が回転しているもの。言い方を変えると、らせん構造を構成する相である。

不斉炭素原子を有するキラルな液晶分子の場合に発現しやすい。

強誘電性液晶は、主にこの相を有しているために、自発分極を呈しているものが多い。

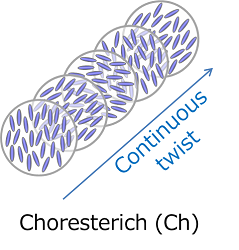

コレステリック相

液晶分子が連続的に方向を変えていく相。

スメクチック相との違いが分かりにくいので解説。

スメクチック相は、層構造という区切りがある。

そのため、層ごとに液晶分子の方向(配向)が変わっていく。

コレステリック相は、層構造が無い。

そのため、層構造ごとという区切りで変化するものではなく、

切れ目なく連続的に変化が続いていく。

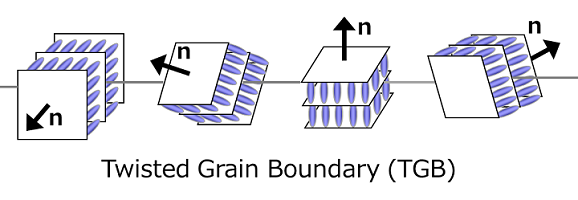

TGB相

層構造自体が空間的に捻じれていく相。層構造という大きな構造がダイナミックに捻じれていく特殊な相です。別の章で説明する回位という欠陥が必ず存在し、1本の欠陥線が層の中心を貫くように出来ることも特徴です。

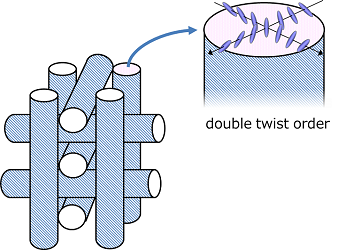

ブルー相

二重螺旋構造を構成する液晶が、シリンダー状になっており、さらにそのシリンダーが規則的に配列した相。特殊な構造のため、光学的に等方なことが特徴です。

電場を印可すると、その構造が歪んで異方性を発現します。

つまり、何も処理していないガラス容器に入れても、

光学的に等方なので、見た目には透明に見えます。

さらに、光を入射しても、等方なので屈折などが起きません。

ただし、電場を印可すると、異方性が発現するので、

光に対して、屈折などの影響を与えることができます。

こういった特性は他の相では、真似することができません。