偏光の不思議

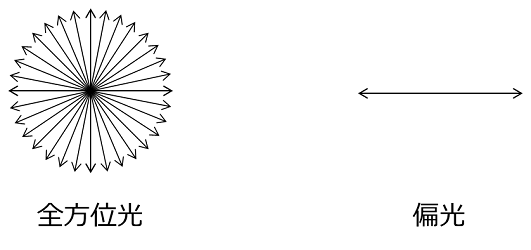

ここでは液晶の理解に不可欠な「偏光」についてお話していきましょう。「偏光ってなに?」っていう質問に一言で答えるとすれば、偏光とは「ある方向を持った光」と答える事ができます。

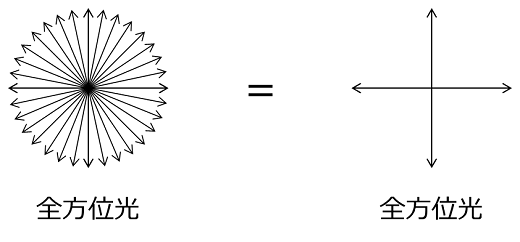

私たちが目にしている太陽光。これは偏光でしょうか?・・・いえ、太陽光は偏光ではありません。

すべての方向の光が混ざった「全方位光」といいます。

偏光板って知っていますか?

偏光板とは、ある一方向の光(偏向)のみを透過するフィルムです。

すっごい細かなスリットのついたフィルターとイメージしてくれると分かりやすいと思います。

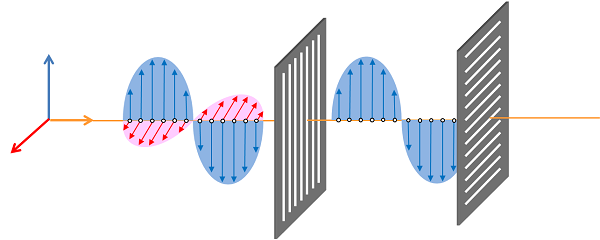

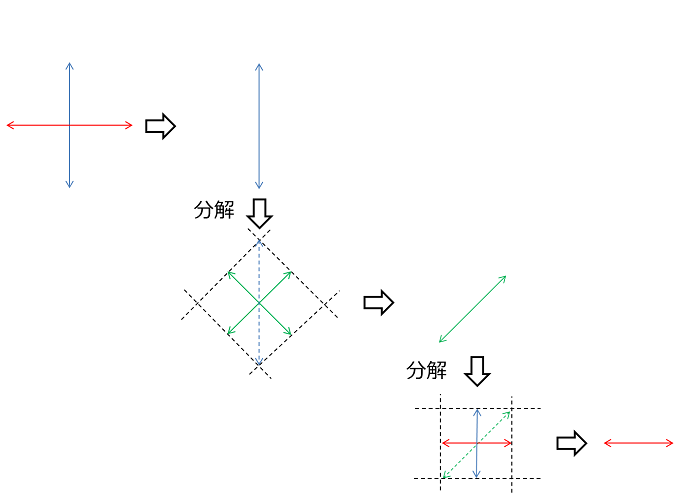

ここで、図を見てもらいましょう。

図は光と偏光板とを模式的に表した図です。

青い線と赤い線が直交した2方向の光を表している。

実際には、太陽や蛍光灯から出る光は全ての方向の成分を持った光(全方位光)ですが、

どんな方向を持っていたとしても、それは直交する2つの成分に分けることができます。

だから、全方位光は直交する2成分に分けることができる。

そして、偏光板が光とぶつかると、スリットの方向(偏光方向)の光だけが残る。

最初の偏光板のことを「偏光子」と呼びます。

図では偏光子として、縦にスリットが入った偏光板を使っているから、

縦成分を持つ青い線の光は通るけど、横成分しか持たない赤い線の光は消えてしまう。

その次に横方向にスリットが入った偏光板があります。

この2枚目の偏光板を「検光子」と呼びます。

1枚目の偏光板は、全方位光を偏光させるから”偏光子”。

2枚目の偏光板は、特定の方向を持った偏光を検出するためのものだから”検光子”と覚えよう。

縦成分を持つ青い線の光は、横方向にスリットが入った偏光板を通れません。

つまり、2枚の偏光板を、90度回転させて重ねると、まったく光が通らなくなります。

これを「クロスニコル」条件と呼びます。

さて、ここでひとつ問題を出しましょう。

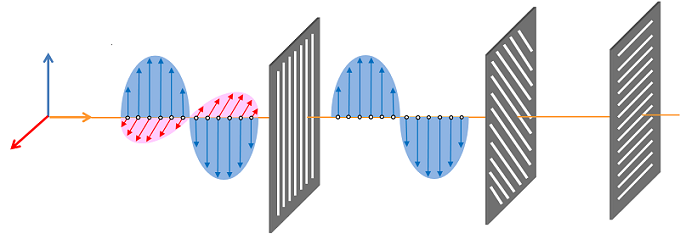

もし、クロスニコルの条件下において、もう一枚だけ偏光板を間に入れたとしましょう。

角度は偏光子から45度、もう45度傾ければ、検光子と同じ向きになる角度に設定します。

さて、このとき、検光子の先から光は出てくる?出てこない?

正解は「光が出てくる」です。

一度赤い方向の光が無くなったので、光は出てこないと思った人もいるかと思います。

でも、ひとつひとつの偏光板を通った時の光の偏光方向を考えていけば正解が出てきます。

1枚目の偏光板を通したあと、青い偏光方向の光だけが残ります。

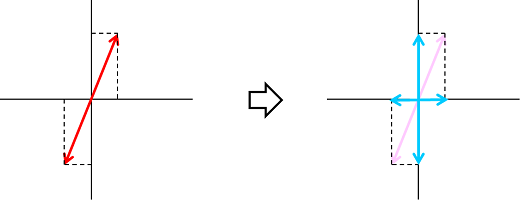

2枚目の偏光板を通したあとの光を考えるために、青色で示した偏光を、別の2方向となる偏光に分解します。

2枚目の偏光板を通したあと、分解した緑の偏光のうち、偏光板のスリット方向の偏光が残ります。

3枚目の偏光板を通したあとの光を考えるために、緑色で示した偏光を、別の2方向となる偏光に分解します。

3枚目の偏光板を通したあと、分解した緑の偏光のうち、偏光板のスリット方向の赤色で示した偏光が残ります。

偏光は大きさと方向を持っています。高校数学で習ったベクトルです。

あるベクトルは、別のベクトルの加算で表わすことができるため、偏光を分解することができるのです。

また、重要なこととして、最後に残った赤色の偏光は、最初の赤色の偏光よりも、大きさが小さくなっています。

つまり、偏光板によって偏光方向を操作したことによって、光が弱くなってしまうのです。

これは、偏光方向を操作した場合には、避けて通ることができないことなのです。

90度だけ偏光方向を回転させたとき、物理法則に従って光の強さは半分以下になってしまいます。

以上が偏光にまつわる現象です。

この偏光現象を用いて液晶ディスプレイは、光を通したり遮断したりしているので、知っておきましょう。