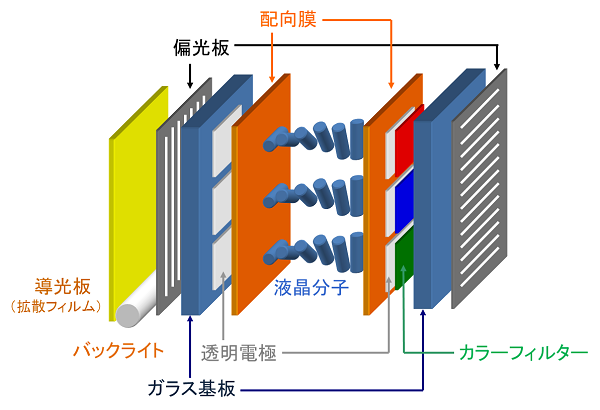

液晶ディスプレイの構造

液晶ディスプレイの構造を、最も基本的なTNモードを用いて説明します。

ディスプレイの最も奥には、光源と導光板があります。

液晶ディスプレイでは、高輝度、高強度の光源が必要なため、蛍光灯のようなものから、LEDまでさまざまあります。

画面内において、光の強度を一様にしなければならないため、導光板と呼ばれる反射材を使い、光を広げます。

光源から出射された光は、偏光板で直線偏光に変換されます。

ガラス基板の上には、透明電極があります。この電極で液晶分子に電圧を印可します。

光を通す必要があるため、電極は透明でなければならないのです。

ガラス基板上には、液晶分子を並べるための配光膜が塗られています。

液晶分子を挟んで、対向側にも配光膜、ガラス基板があります。

奥側と異なるのは、手前側にはカラーフィルターという光に色を付けるためのフィルムが貼られています。

最後に偏光板が貼られていて、液晶ディスプレイの出来上がりです。

液晶ディスプレイの表示モード

液晶ディスプレイには、様々な液晶分子の並べ方や電極の構造があります。この分子の並びや電極の構造をまとめて、表示モードと呼びます。

大別すると縦電解型のモードと、横電解型のモードがあります。

ここでは、代表的なものについて説明します。

縦電界モード

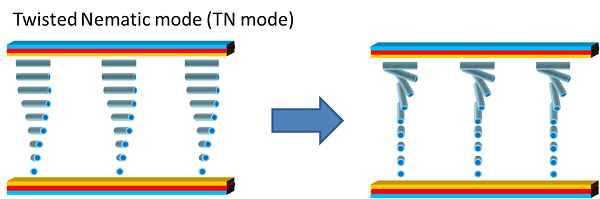

TNモード

最も基本的なモードで、簡単に作ることができるため、古くから使われています。構造的に液晶分子の並びが非対称になってしまうので、見る角度によって表示が変わってしまいます。

これを視野角が狭いといいますが、TNモードは最も視野角が狭い表示モードになります。

視野角は補償フィルムで補うことが可能なのですが、それでも他のモードに比べて視野角が狭いので、

携帯器や電卓など、正面から見ることの多い小さい画面に多く使われています。

また、製造コストが他のモードに比べて安いので、パソコン用のディスプレイなどでも採用されていることがあります。

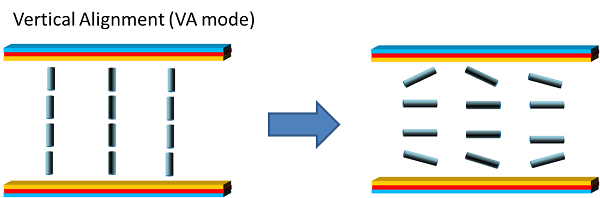

VAモード

電場を印加しない状態で、液晶分子が配向膜に対して垂直に立っているモードです。電場を印加すると液晶分子が寝るため、誘電異方性が負の液晶材料を使う必要があります。

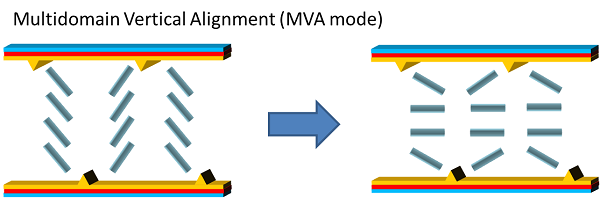

MVAモード

VAモードの配向膜界面に突起をつけ、液晶分子の倒れる方向を制限することで視野角を改善したモードです。

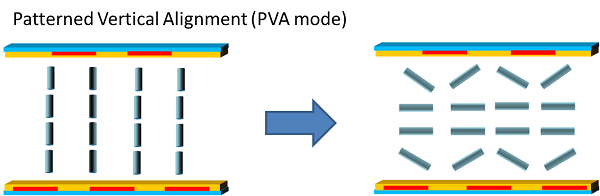

PVAモード

電極構造を櫛歯電極のように配置することによって、電界曲線を斜めにし、突起無しでもMVAと同じスイッチングを実現したモードです。

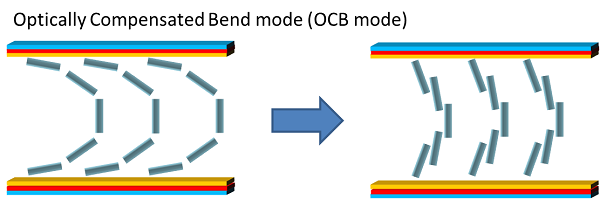

OCBモード

液晶分子がスイッチングするときに発生する流れ(フロー)の効果を利用して、高速で応答することができるモードです。図左側で示した無電場時の分子構造が非常に特殊で、この分子構造を実現するときに電圧印加が必要になります。

横電界モード

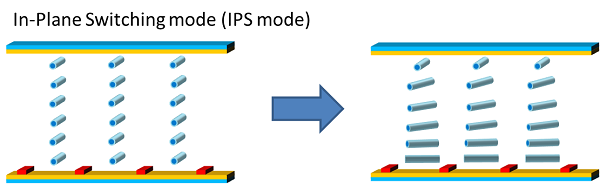

IPSモード(In-Plane Switching mode)

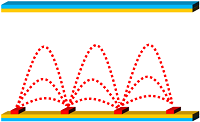

片側の基板にだけ電極があり、水平方向に分子がスイッチングするモードです。電界曲線は下図の赤線で示したように片側基板付近に曲がって存在するようになります。

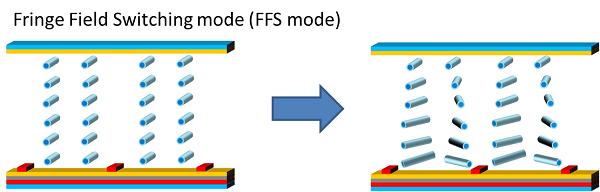

FFSモード(Fringe-Field Switching mode)

ガラス基板上にベタ電極としてコモン電極を配し、絶縁層を挟み、データ電極を絶縁層の上に配置したモードです。ほとんどの電界曲線は、データ電極から絶縁層を通ってコモン電極に向かってしまうため、

液晶分子がいる層には、ほとんど電界曲線が通らないモードです。

IPSモードに比べて、高速で液晶分子が動作するモードです。

電界曲線は下図の赤線で示したように片側基板付近に、FFSモードよりも曲がった形状で存在します。