液晶が並ぶ理由

液晶というのは、液晶分子は自発的に並ぶからこそ、液晶として存在しています。なぜ液晶分子は並ぶのか?液晶の分野では、並ぶことを「配向する」と言いますが、なぜ配向するのでしょうか?

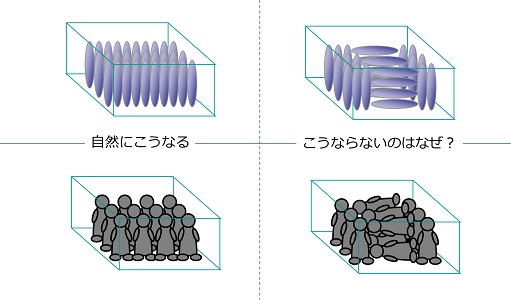

満員電車を例えにして、その理由を考えていこう。

電車という限られた空間に、多くの人を詰め込んだ時、人は同じ方向(規則的)に並んでいませんか?

誰かは横向きに寝て、さらに他の人は座っていて、それが折り重なって…なんてならないはずです。

何故か?それは同じ方向に並ぶのが、全員が均等に窮屈じゃなくて楽な状態だからです。

液晶分子も同じなのです。

考えるべき点は、①分子間力、②排除体積効果、③パッキング、④温度の影響、⑤電気的な力、の5つです。

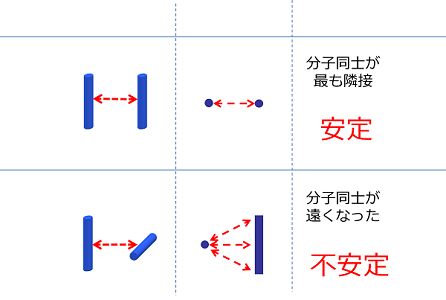

①分子間力

分子と分子の間が最も近い状態が、

分子間力が一番大きくなるので、

もっとも安定になります。

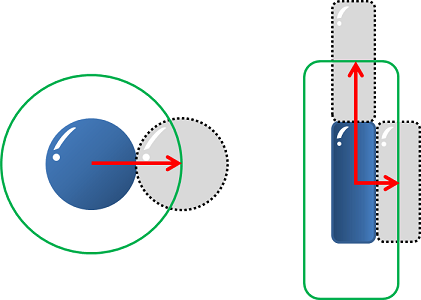

②排除体積効果

分子と分子は重なることができません。

そのため、分子の周りには、

分子の重心が存在できない領域が存在します。

これを排除体積効果といいます。

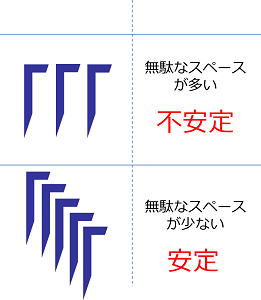

③パッキング

パッキングというのは、隙間が小さくなるように分子が並ぶことです。

綺麗に分子同士が配置できるとしても、

隙間ができてしまう場合、その配列を取らない場合があります。

分子間力とも関係しますが、隙間の無いように配列した方が安定します。

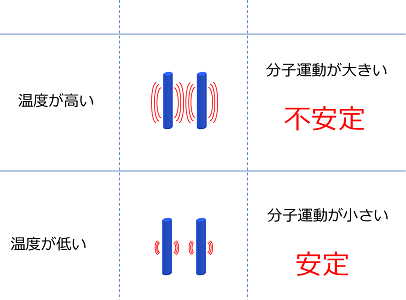

④温度の影響

温度が高いと、分子の運動は大きくなります。

つまり、それだけ周りの分子を揺さぶり、

その状態を維持するのが大変になっていきます。

つまり、分子運動が大きいと不安定だといえます。

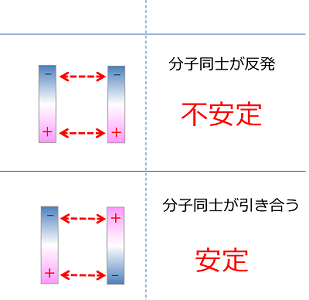

⑤電気的な力

静電気力とも呼ばれるものです。

電気的に引き合ったり、反発しあったり、

こういった現象はよく知られている現象ですよね。

反発するのは不安定だし、引き合うと安定します。

さて、以上の5つの要因について説明したけど、最終的に言いたいことは一つなんです。

それは「系全体のエネルギーが最小になるように分子は並ぶ」ということです。

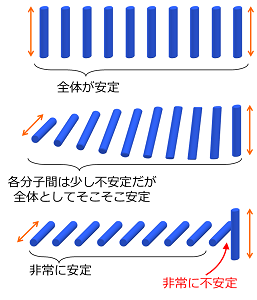

左に分子が配列する模式図を用意しました。

一番上の図が最も安定な状態です。

きれいに整列していますね。

じゃあ、片方の端にある分子だけを90度回転したらどうなるでしょうか?

一番下の図のようにひとつの分子だけが回転した状態になるでしょうか?

正解は”なりません”。

真ん中の図のように、少しずつ捻じれていく構造をとります。

これは、先ほどの原則、

「系全体のエネルギーが最小になるように分子は並ぶ」ためなんです。

連続的な変化は、不連続な変化に比べて、エネルギーは小さくなるのです。

液晶分子はいろんな並びかたをします。

それらはすべてエネルギーを小さくしようとした結果、現れてくる物理現象なのです。

じゃあ、最後に、液晶の豆知識をひとつ。

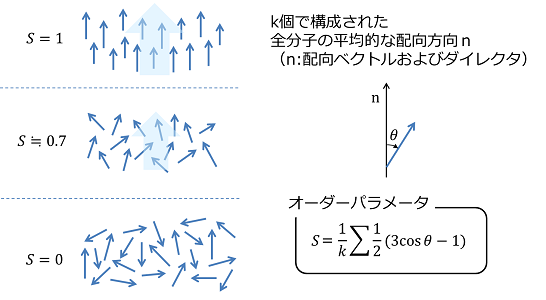

ある液晶分子が向いている方向を、その分子の配向方向と呼びます。

一方、液晶分子全体が平均して向いている方向のことをダイレクタと呼び、

各液晶分子がどのくらい同じ方向を向いているかの指標を、オーダパラメータ”S”といいます。

全部の液晶分子が全く同じ方向を向いていたら、S=1で、

完全にバラバラな方向を向いているときには、S=0です。

液晶テレビで使用されているネマチック液晶は、S≂0.7程度と言われています。

これを図示すると、こんな感じになります。

案外、液晶テレビの中の液晶分子って、バラバラな方向を向いている気がしませんか?

とはいえ、ちょっと分子の並びかたがバラバラになっていても、テレビの表示は均一、つまり光の制御は一定なんです。

こういったところに、私たちの見ている世界と、ミクロな分子の世界の違いの面白さがあると思います。