X線構造解析

スメクチック相が作り出す層構造を解析するために、X線構造解析がよく使用されます。X線構造解析と言ってしまうと、実はいろんな解析方法があるのです。

ここでは、古江研の装置で行うことができるX線回折を使った解析法について記述します。

まず、X線回折について、基礎的な事をおさらいしましょう。

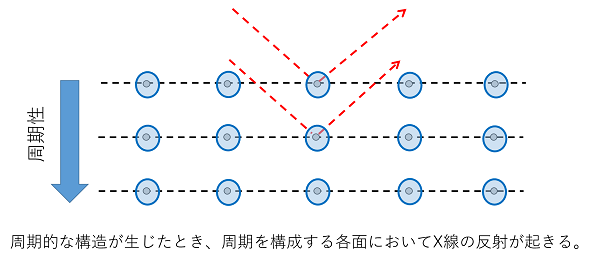

ブラッグの回折条件から、周期的な格子面をもった物質に対して、X線を入射すると、

回折や反射の現象が生じ、特定の角度においては、干渉によって反射および回折したX線が強まって検出されます。

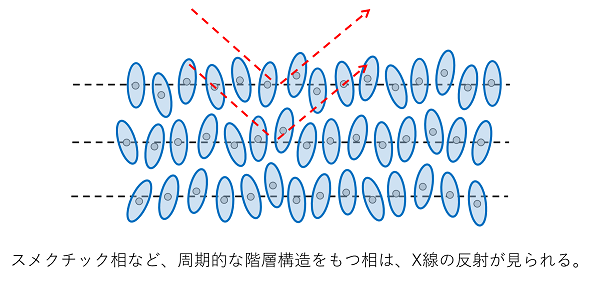

スメクチック液晶は、周期的な層構造を持っていますので、層構造に由来する反射や回折が起こります。

それを利用することで、一体どんな層構造をしているのか?ということを、X線構造解析で知ることができます。

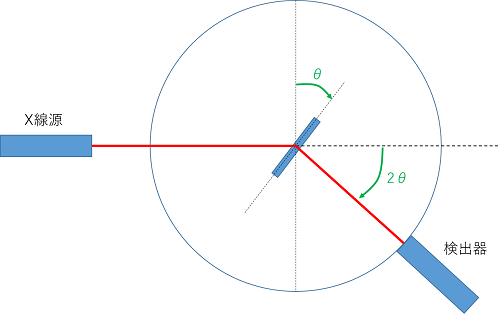

では、古江研で用いられている光学系を説明します。

X線源からX線を照射します。

液晶セルは回転するステージに載せられており、角度θでX線が入射するようになっています。

検出器は角度2θを維持するようになっており、この角度の条件で干渉するX線を検出するように動きます。

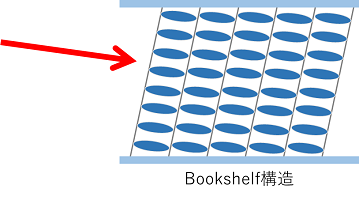

さて、もしブックシェルフ構造のスメクチック液晶を、この光学系で測定したらどうなるでしょうか?

ブックシェルフ構造では、ある一方向に周期的な層構造があります。

つまりこの周期的な構造になる角度で、X線のピークが観測されます。

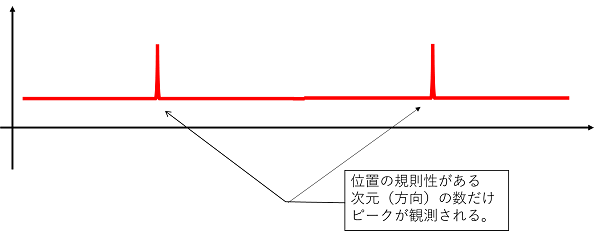

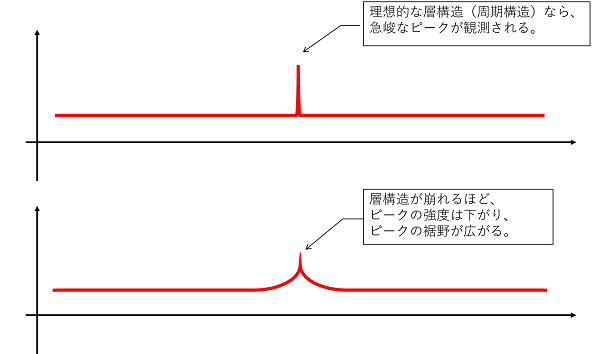

下図には、結果として得られるX線のピークを模擬した図を示しました。

横軸が検出器の回転角2θであり、縦軸が検出されたX線強度になります。

つまり、どの層構造が何度の角度で傾いているかが、結果を見れば分かるわけです。

また、周期的な層構造が理想的(綺麗な層構造)なほど、ピークは鋭く、強い強度のピークになります。

もし、層構造が、あまり綺麗な層構造ではなく、崩れ気味だったとしたら、

ピークは広がり(ブロードになり)、ピーク強度は弱くなってしまいます。

例えば、温度が低いほど、液晶は結晶に近くなるわけですから、層構造は綺麗な場合が多いですが、

温度が高くなると、液体に近い、つまり層構造が崩れる方向に向かいます。

つまり、低温ほどピークが大きくかつ鋭く、高温ほどピークが小さくなるような事が起きるわけです。

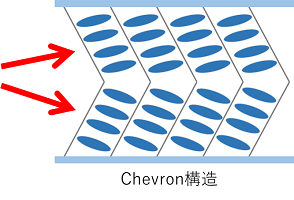

さて、では、シェブロン構造でも、同じように考えてみましょう。

シェブロン構造では、折れ曲がった層構造によって、2か所に周期性が存在します。

この場合、ピークが2か所に現れることになります。

つまり、規則性の数だけピークとして観測されることが分かります。

このように、X線のピークから、どのような周期性をもった構造なのかを推定していくのが、

X線構造解析の目的となります。