液晶ディスプレイの表示原理[TNセル]と偏光

この章では、もう一度偏光についてお話しすると共に、最も簡単な液晶ディスプレイの表示モードであるTN(ツイストネマチック)モードについて説明していこうと思います。

「偏光とは?」の章で説明したように、光は電磁波であるので、方向を持ったベクトルである。

もう一度偏光の性質を示す図を下に示す。

上図に示したように、偏光板(ある一方向の光のみを透過するフィルタ)を2枚重ね、方向を揃えたり、互い違いにさせる事によって、光を透過させたり遮断したりしている。

上図に示したように、偏光板(ある一方向の光のみを透過するフィルタ)を2枚重ね、方向を揃えたり、互い違いにさせる事によって、光を透過させたり遮断したりしている。このような偏光を示すものが、実はとっても身近に存在する。

それが「セロテープ」である。

そう、あの透明なテープ。あれも偏光板のような働きをする。ただ、ある方向の光だけを透過するわけではなく、ある方向の光と他の方向の光を異なる屈折率で屈折させる働きを持っているのです。

下図にあるように、セロテープはポリマーをある方向へ延伸させる事により製造される。(最近のセロテープは延伸しない方式の物である場合もあります)

したがってセロテープの延伸方向とその直交方向で屈折率が異なっています。(屈折率異方性を有する)

偏光板はセロテープとは違い、ある一方向以外の光を透過させないように、全ての波長を吸収する黒色の素材を伸ばす事で、スリットのようなフィルムを作り出しているが、セロテープは光を吸収する力は持っていません。

(下図において、偏光板:n2=0、セロテープ:n2≠0、と考えると分かりやすい)

その屈折率の異方性のために、直交させた偏光板(クロスニコル)に挟み込んだときに光の偏光方向を変えることができる。(偏光板を通過したある直線偏光をもう一度直交した2方向[例:セロテープの異方性が異なっている2方向、液晶分子の長軸方向と短軸方向]に分解すると偏光方向が変わるという事が分かるだろう)

その屈折率の異方性のために、直交させた偏光板(クロスニコル)に挟み込んだときに光の偏光方向を変えることができる。(偏光板を通過したある直線偏光をもう一度直交した2方向[例:セロテープの異方性が異なっている2方向、液晶分子の長軸方向と短軸方向]に分解すると偏光方向が変わるという事が分かるだろう)そのため、クロスニコル条件下でセロハンテープをある方向に向けると、光を透過させる事が可能になる。

セロテープの重ねる枚数を変えることで全く異なる色を透過させている。

これはセロテープの厚さを変えることで、数式で示したdの値が変わるためである。

今、液晶ディスプレイでこの画面を見ているのであれば、ちょっと顔の位置をディスプレイの前からずらしてディスプレイを見てみよう。

なんだか、画面が見づらく、そして色が変わったように見えないだろうか。

この見えづらくなる効果も見る方向によって光源までの液晶の層の厚さが変わってしまうためである。

よってこの効果は液晶分子と同様なのである。

液晶分子も一様にある方向へ配列している場合には、分子の長軸方向と短軸方向で屈折率に異方性を持っていることを「誘電率・屈折率の異方性」の章で詳しく述べた。

この効果を最大限に利用したディスプレイ方式がTNモードであろう。

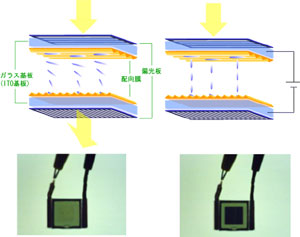

左図にTNモードの模式図を示した。

TN(ツイストネマチック)モードとは、名前のごとくネマチック液晶をねじった方式であり、このねじれが非常に重要な役割を果たしている。

TNモードでは、偏光子が直交状態で配置されている。このため、偏光子だけがある状態では黒状態、つまり光は透過しない状態である。

しかし、電場を印加いていない状態では、液晶はねじれた状態になっている。このねじれを生み出しているのは、ラビング処理という技術なのだが、その詳細は後のラビング処理に関する章で詳しく述べる。

この液晶のねじれに光が入射した時、光はこのねじれに従い回転する。

正確に言うと、光の偏光面が回転する。この効果を「導波効果」という。

この効果のために、偏光子を通り入射した直線偏光はその偏光方向を液晶分子のねじれによって90度回転され、直交状態に配置された検光子から出て行くことが可能になる。

つまり、電場を印加していない状態において白表示、つまり光の透過率が最大となるのである。

このように、電場を印加していない状態において光の透過が最大になっている状態をノーマリーホワイトと呼ぶ。

逆に電場を印加していない状態において光の透過が最低の状態をノーマリーブラックという。

そして電場を印加した時、配向分極が起きることによって、液晶分子の双極子モーメントが電場方向に向く事となる。

模式図では誘電異方性が正の場合を示してある。

この配向分極のためにねじれ構造が崩れ、導波効果が起こらなくなり、入射した直線偏光はその偏光面を回転させる事ができなくなる。

そのために、光が検光子を通過できなくなる事で、黒表示が可能になる。

このような表示原理は、電卓のディスプレイ部分のような非常に簡単なものに現在でも使われている。