研究テーマ

どんな状況でも活躍できる学生を育てます

将来どんな社会人になるだろうか?

将来、どんな人とどんな家庭を持つのだろうか?

そう考えてみると、富士山の0合目から登って行くような気分になるかもしれません。

来年から始まる研究室生活は、これからのみんなの将来に少なからず影響を与えます。野島研究室では、これから社会に出ても活躍しプライベートも充実できるような学生を育てることを目標としております。

私自身研究は「媒体」であると思っております。これから不透明な未来に向かって研究を通してお互いに成長し合えるような、希望で満たされた環境づくりをいつも考えております。

日本発 新技術質量分析装置の開発

1919年、フランシス・ウィリアム・アストンによって開発された質量分析器によって初めてネオンの同位体が発見されました。アストンは、後にこの功績でノーベル化学賞を受賞しました。その後、1946年にはステファンにより1953年にはポールによって、それぞれ新たな原理を用いた質量分析器が開発されました。

その後、我が国でも技術革新は進んでおりますが、これまでにない新しい原理を用いた質量分析器の開発は進んでいません。

この研究は、国から開発費を支援してもらいながら「JST先端計測要素技術開発プログラムH25年度~H27年度」にも採択され、我が国発の質量分析器の開発を目指します。

開発中の日本発 新技術質量分析装置

新技術質量分析器装置から得られる同位体・質量パターン 新技術質量分析器装置内でのイオン軌道1 新技術質量分析器装置内でのイオン軌道2 新技術質量分析器装置を用いたMSMS質量分析

Ga液体金属イオン源から発生するイオンの同位体分離

AuGe合金液体金属イオン源から発生するイオンの質量分離

水クラスターイオンの質量分離

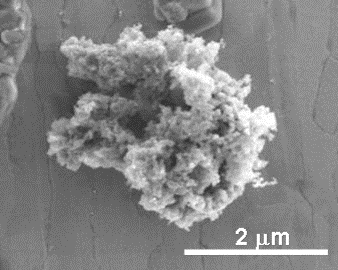

マイクロビームアナリシス法を用いた環境微粒子の解析

PM2.5、黄砂や放射性微粒子など我々を取り巻く環境には様々な微粒子が存在します。それぞれに対して環境基準値は設けられておりますが、それがどこで発生し、どのような環境場を通って私たちの環境に運ばれてくるのかを明らかにすることはできません。

本研究では、環境微粒子に含まれる元素分布情報をもちいて、そこにある粒子がどこでどのように発生し、飛散し、私たちの体内に暴露されるまでの運命(フェイト)分析(アナリシス)を行います。

大気中浮遊粒子状物質の電子顕微鏡写真

おわりに

野島研究室では大型分析装置を使いこなし、世界最先端の研究や環境分析を行います。根気強くがんばれる大学院に進学希望の学生を募集します。