液晶における転位と回位

液晶における欠陥には2種類存在する。転位と回位である。

この章ではこれらの欠陥についてお話していこう。

まずは、一番基本的なネマチック相における欠陥について

ネマチック相は、「分子重心位置はランダムであるが、分子長軸方向がほぼ揃っている」状態の相である。

この分子重心位置がランダムというところがポイントで、「転位」というものは、位置の不整合によって生じるものであるから、分子の位置がどこでもかまわないネマチック相は転位が存在し得ないのである。

じゃあ、ネマチック相では欠陥が全く存在しないか、というと、実はちょっと違う。

転位は存在しないが、回位という一種の欠陥が存在しうる。

転位、回位、ともに英語では「dislocation」と呼ばれる。つまり同じものなのです。

回位の模式図を左に示した。

回位の模式図を左に示した。例として、円筒形の容器にネマチック液晶を封入した場合を示した。 容器の中心の位置では、液晶分子は方向を定める事ができなくなってしまう。

その方向の規則性が途切れてしまう点、または線が回位というものである。

つまり、位置に対する欠陥は転位であり、方向に対する欠陥が回位であるといえます。

では、この回位というものが存在すると、どのようなことが起きるのだろうか?下の図を見てもらいたい。この模式図を用いて説明していこう。

回位が存在する場合、クロスニコル条件下の偏光顕微鏡で観察した場合、図の右にあるような黒い部分が現れる。

回位が存在する場合、クロスニコル条件下の偏光顕微鏡で観察した場合、図の右にあるような黒い部分が現れる。この黒い部分(暗視野)は消光位(ブラシ)と呼ばれる。

つまりブラシが存在してしまうと、一様に明るくしたくても暗い部分ができてしまうわけです。

だから回位が存在するような状況では、ブラシが必ず存在してしまい、ディスプレイには応用ができないという事です。

また、この回位が様々なところに発生し、ブラシ同士がくっつきあって、網目状になった構造を「シュリーレン構造」と呼びます。

また、層構造を持ち、分子が層に垂直なSmA相では、層構造を有する事から転位が存在しうる。(左図は転位の一例です)

また、層構造を持ち、分子が層に垂直なSmA相では、層構造を有する事から転位が存在しうる。(左図は転位の一例です)しかし、分子が層に対して垂直であるので、回位が存在し得ない。SmA相での回位の存在はそのまま層構造の破壊を意味するため、そのような欠陥は存在できないのだ。

層構造を持ち、分子が層法線から傾いたSmC相になると話が少し変わってくる。

SmA相同様、層構造を有するため転位は存在する。さらに、分子が傾いているため、その傾いた方向(層平面に分子の射影を写したCダイレクタ)に対して回位が存在するのである。

では、ここからは、液晶における欠陥のひとつであるジグザグ欠陥について述べていこう。

まず、ジグザグ欠陥を理解するために、基板に対して液晶分子がどのように配向するのかを知ってもらうとしよう。

後の章で詳細に説明するが、強誘電性液晶というこれからの応用が非常に期待されている液晶がある。

後の章で詳細に説明するが、強誘電性液晶というこれからの応用が非常に期待されている液晶がある。この強誘電性液晶は、層構造が平行なブックシェルフ構造と、折れ曲がったシェブロン構造の2つの構造を取ることが知られている。

ある条件(例えば相転移を起こすことなど)によってブックシェルフ構造からシェブロン構造などに変化する事があるのだが、このシェブロン構造がジグザグ欠陥を引き起こす原因である。

図に示したようにシェブロン構造は折れ曲がった構造をしている。したがって、その折れ曲がり方向によって「>」という折れ曲がりと「<」という折れ曲がりの2種類が存在しうる。

この折れ曲がり方向はラビング方向に対してどちらの向きに分子が動く事のできるコーンが存在するかによって

「C1構造」と「C2構造」の2種類が存在する。

「C1構造」と「C2構造」の2種類が存在する。基板内に向かってコーンが存在するC1構造、基板外に向かってコーンが存在するC2構造。

これらの2種類の構造によって、ジグザグ欠陥が生成されるのである。

ジグザグ欠陥はC1構造、C2構造の境界で発生する境界欠陥である。

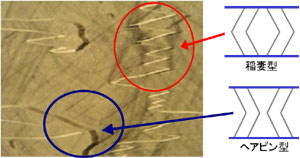

したがって、C1構造とC2構造の方向によって境界が2種類あり、稲妻型とヘアピン型が存在する。

稲妻型は尖がったような欠陥構造になり、ヘアピン型はなだらかな欠陥構造である。

強誘電性液晶を応用するためには、このジグザグ欠陥を抑制する事が非常に重要なのである。

このジグザグ欠陥を抑制するために、配向膜の研究が活発に行なわれている。

このジグザグ欠陥を抑制するために、配向膜の研究が活発に行なわれている。配向膜とは、「液晶の配向とラビング処理」でお話したように液晶をできるだけ一様に配列させるための膜である。

仮に完全に均一な液晶分子の並び(配向)ができたならば、欠陥など発生しないわけである。

しかし、液晶というものは、そう簡単に言う事を聞いてくれる物質ではなく、少しの不均一な要素があるとすぐ欠陥を有してしまうような、わがままな材料と言えるのかもしれません(笑)

でも、その難しさが液晶研究の楽しみでもあり、きっと完全に均一な無欠陥の液晶配向ができた時には喜びも大きなものなのだろうと思います。

[参考文献]

液晶便覧 丸善 液晶便覧編集委員会 2000

液晶とディスプレイ応用の基礎 コロナ社 吉野勝美,尾崎雅則著 1994