液晶相の種類(part2)

『液晶相の種類』でおおまかに様々な液晶相を紹介した。

ここでは、さらに詳しく様々な液晶相について紹介していこうと思います。

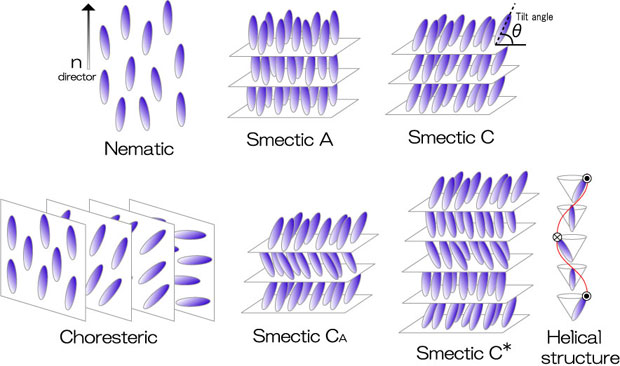

上図に載せている液晶相は「液晶層の種類」でいくらか説明をしましたね。

上図に載せている液晶相は「液晶層の種類」でいくらか説明をしましたね。最も簡単な液晶相であるネマチック層。そして層構造を有するスメクチック相。この2種類に 液晶相は大別されます。

ただし、ネマチック相が1種類しかないのに比べ、スメクチック相は、SmA,SmC,SmC*など様々なスメクチック相が存在しています。

(スメクチック相はAからK相くらいまであるはずです。正確には知りません・・・) そして今もなお、新しいスメクチック相が発見されています。

またカイラルを有するものは、螺旋構造をとっており、SmC*相やN*相などのように各相の肩に*印をつけて区別します。(*がカイラルの存在を表す)

コレステリック相(N*相)は層構造をとらず連続した螺旋を形成しています。

この螺旋周期が無限大になった場合がネマチック相であるとも言え、ネマチック相がコレステリック相の一種であるともいえます。

このコレステリック相のカイラリティが非常に強くなった場合、つまりねじれる力が非常に強くなると、TGB相という新たな相が発現する。

そのTGB相を以下の図に示す。

このように層構造を形成しながら一次元螺旋構造を形成している。

このように層構造を形成しながら一次元螺旋構造を形成している。さらに、その構造の中心を通るように必ず一本の欠陥線が通る事になる。

次に、近年盛んに研究が進んでいるブルー相についてお話ししていこう。

ブルー相は、文字通り青い色をして相であり、和名で青色相と呼ばれる事もある。

ブルー相にはいくつか特徴があり、それらを一通り並べてみた。

・非常に狭い温度範囲(1℃程度)において出現する

・光学的に等方的である

・光学活性を示す

・3種類のブルー相が存在し、低温からBP1、BP2、BP3と呼ばれる

・BP1は体心立方、BP2は単純立方、BP3は等方的な対称性を有する

・BP1とBP2の単位格子の格子定数は200〜300nm程度で紫外・可視光域にブラッグ回折を示す

このようにブルー相は非常に特異な性質を示す。

その性質が非常に特異であるのと同時に、構造も非常に複雑である。

ブルー相(BP1)の構造を以下の図に示した。

このように、見ただけではイメージできないような非常に複雑な構造をブルー相は有している。

このように、見ただけではイメージできないような非常に複雑な構造をブルー相は有している。ブルー相は二重にねじれた液晶のカラム(柱)が3次元的に螺旋を組んだ構造をしている。

さらに、そのカラム内においても液晶分子が二重にねじれた配列をしているのです。

この非常に複雑な構造のために欠陥が非常に多く発生し、非常に大きなねじれ力と欠陥の存在のために安定性が少なく存在温度領域が非常に小さくなってしまっているのです。

また、光学的に等方的であることはブルー相の特徴のひとつである。

液晶の定義として異方性を有すると書いたが、ブルー相は異方性ではなく等方性なのである。

もちろん分子一つ一つをミクロに見れば異方的ではあるが、マクロな集団と見れば等方的なのである。

この中でも最も重要なのは存在温度領域が圧倒的に狭い事である。このままではブルー相が非常に不思議な物質でとても有用な特性を持っていたとしても応用する事ができない。

そこで近年では様々な方法でこの温度領域を広げる技術が開発され、ブルー相の応用化が現実味を帯び、液晶業界において非常に注目を集めています。

また、電場に対する応答速度も非常に速く(10〜100μsec)であるため、ディスプレイ応用としても期待されている。

これまでネマチック液晶を用いた液晶ディスプレイが液晶の用途として唯一と言っていいほど大規模な産業への応用となっていました。

その中でブルー相を始め、様々な新規液晶相が液晶業界の他分野への進出を担っているのかもしれません。

[参考文献]

液晶とディスプレイ応用の基礎 コロナ社 吉野勝美,尾崎雅則著 1994

2006年日本液晶学会合同フォーラム研究会講演要旨集 光学的等方性液晶の可能性 九大先導研 菊池裕嗣

液晶便覧 丸善 液晶便覧編集委員会 2000