- 結核および肺癌治療を目的とした蓄肺投与製剤の開発

- ナノDDSを適用した経皮吸収製剤の開発

- ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)適用を目的とした微粒子製剤の開発

- 新規合成高分子を用いた高分子ミセル製剤の開発

- テラヘルツ分光器を用いた製剤分析評価法の確立

- 金ナノ粒子を用いた薬物ナノキャリアの体内動態評価

- 口内炎治療のための口腔内付着型経粘膜吸収製剤の開発

- 薬物の長期徐放性を目指した浸透圧錠の開発

大まかな製剤開発の流れ

静脈・肺・皮膚・消化管 臨床医との連携

研究概要

| 研究テーマ |

大まかな製剤開発の流れ |

静脈・肺・皮膚・消化管 臨床医との連携 |

肺内に送達された製剤は、粒子径に依存して到達部位が変化します。

粒子径が小さければ小さいほど肺深部へ到達することが可能です。

一般的に1〜5 μmの粒子が肺深部である肺胞領域まで達することが可能と言われています。

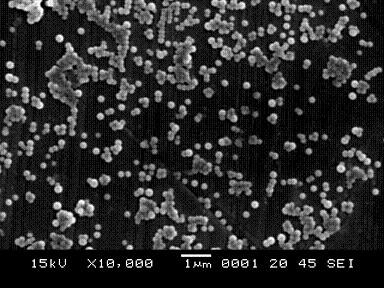

これは、結核菌に感染したラットの肺胞の写真です。

結核菌は空気感染により肺内に侵入し、肺胞マクロファージ内で増殖します。

肺胞マクロファージ内に潜む結核菌を殺滅するため、肺へ局所投与できる製剤の開発を行いました。

この図は平均粒子径が約3 μmの、抗結核薬であるリファンピシン含有PLGA製剤です。

この大きさにすることで、吸入剤として肺深部へ直接薬剤を送達させることが可能となります。

製剤を調製する装置(スプレードライヤー)です。

薬物を溶解させた液体をノズルから噴霧し、高温を加えることで液体を瞬時に蒸発させ、

粉末製剤として薬物を造粒する装置です。

結核菌弱毒株(BCG)に感染した肺胞マクロファージにリファンピシンを単独溶液で加えた場合よりも、

PLGAに内包し、マイクロサイズの微粒子製剤としたもののほうがBCGに対する殺滅効果が上昇しました。

薬物をバルク状態からナノサイズにすることで物質の性質は大きく変化し、従来得られなかった性質が発現します。

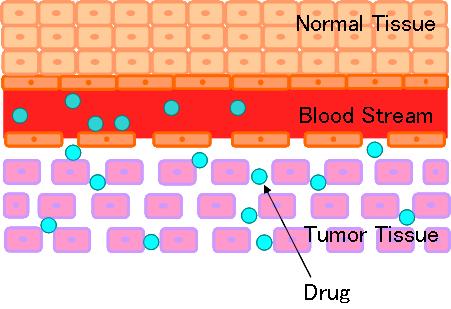

例えば、薬物を200 nm以下の大きさにすると血管透過性が亢進し、腫瘍部位近傍への薬物到達性が向上します。

これは、腫瘍部位近傍では血管内皮細胞間隙が広がっているため、ナノサイズの粒子だとこの間隙を

通過することが可能となるためです。

また、50 nm以下の物質が血液脳関門をも通過することが確認されました。